東京都世田谷区にある日本大学三軒茶屋キャンパスにて、第28回脳神経科学セミナーinTOKYOを盛況の上、開催いたしました。

本セミナーは、運動神経学研究会(代表:小松泰喜)が主催し、オンライン配信と対面のハイブリッドにて開催いたしました。今回は、苑田会ニューロリハビリテーション病院と連携し、運営法人である医療法人社団苑田会に勤務する療法士を中心に、臨床研究成果を数多く話題にいたしました。

本研究会では、ニューロリハ(=神経リハビリテーション)として、概念はもとより機能回復の過程として、その手続きや意図的に強化する方法、さらに神経科学を基盤としたこれまでのあゆみを振り返り、脳・脊髄機能を中心に新たな知見をセミナーごとに整理をしてきています。また、身体動作のダイナミクス(身体各部の時間的変化)など、運動学習の過程を計算論として理解することや、運動制御や運動学習の知識と基盤となる研究を取り上げてきました。

一方で、リハ専門職(リハ医、理学療法士、作業療法士など)に目を向けると、社会的な認知はされつつも、治療の価値やその体系の確立はいまだ十分とは言えない状況が続いています。すなわち「臨床知を感性で終わらない」、「培った治療技術をいかに科学の本質として捉えるか」という点において、今もその科学的実証や学問的背景に絶えず取り組む姿勢が問われていることは事実です。

第28回セミナーでは、臨床医学において最先端の治療法であるrTMS(Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation:反復経頭蓋磁気刺激療法)に焦点を当て、脳血管障害を中心に、臨床的な新たな観点を省察し、身体への制御や動作に対する臨床思考過程を取り上げました。また、ヒトの動作・制御は脳の可塑性にどのような影響があるか、その脳部位や神経原理を知り、医療技術の進歩につながる心地よいサードプレイスを提供する内容となりました。

開会の辞、イントロダクションは、運動神経科学研究会発起人、日本大学スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻の小松泰喜教授より、「神経科学とスポーツ・リハビリテーション」で始まりました。

■講演概要

ニューロリハビリテーション(=神経リハビリテーション)は、神経科学のエビデンスに基づいて、脳の可塑性を活⽤するリハビリテーションである。本セミナーでは以下の観点から各講演の解説を行う。概念はもとより機能回復の過程として、その⼿続きや意図的に強化する⽅法の発⾒、さらに神経科学を基盤としたこれまでのあゆみを深堀し、脳・脊髄機能を中⼼に新たな知⾒を整理する。

パラリンピアンを中⼼に、スポーツ脳科学の概説の他、神経再⽣がどのように神経回路の接続を持って、そして新たな動作の習得や巧緻性の獲得が注⽬されている。

スポーツ動作や楽器の演奏等新たに習得することから、⽣物学的な基盤とした神経可塑性に伴う、神経接続の強化や新たな神経回路の構築によると考えられている。一⽅、臨床医学において解決の⽷⼝となる基礎的な知識の整理が重要であり、皮質脊髄路の機能的解明は、⾝体への制御や動作に対する影響や臨床的な新たな観点を省察し、先進的研究活動の推進につながることから、その臨床思考過程についても取り上げる。

続いて、教育レクチャーは、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の中澤公孝教授より、「ニューロリハビリテーションモデルとしてのパラアスリートの脳」についてご講演いただきました。

■講演概要

障がいがあるアスリートの脳には障がい特性、競技特性に応じた特異的再編が⽣じる。神経可塑性、とりわけ障がい由来およびトレーニング由来の可塑性はこの特異的脳再編を導く基盤的性質である。

いうまでも無く個々のパラアスリートの事例から普遍的原理を導くことはできない。しかし、多様な障がいを有するアスリートの多様な脳再編の背後には、共通原理が存在するはずである。障害特異的な脳再編の神経メカニズムに共通するのは、運動系組織損傷前に存在した脳内ネットワークの恒常的な入出力関係の破綻後に⽣じる可塑的変化である。この変化をもたらす神経学的機序は未だ十分に明らかにはなっていない。障がいを有するアスリートの脳研究は、これらの問題を浮き彫りにし、脳が含有する可塑性の全容解明、およびその背後の原理に迫る研究へとつながる。

今回の講演では、ニューロリハビリテーションの最適モデルとの位置付けから、パラアスリートの脳再編について概観し、脊髄損傷の最新リハビリテーションと共通する神経可塑性の重要性に関して考察する。

午後の部が始まる前、ランチョンセミナーとして、「臨床とニューロリハ、そして研究活動の融合について」について、苑田会ニューロリハビリテーション病院の石井健史先生よりショートレクチャーを、続けて、協賛企業である「タック株式会社」よりリハビリテーションにおける事務作業を効率するためのツール「タックリハビリテーション支援システム」についてご案内をいただきました。

午後の部は、日本大学スポーツ科学部の富樫俊文准教授が司会を努め、セミナー1「身体運動制御・学習研究の新しい展開」について、東京大学大学院教育学研究科 身体教育学講座スポーツ先端科学連携研究機構・機構長、野崎大地教授にご講演いただきました。

■講演概要

本講演では、私たちの研究室で進めている⾝体運動制御・学習に関する研究の成果を中⼼に、以下のトピックを紹介・解説する。

1.運動学習とメタ学習

新奇な環境に適応する際、運動制御系は単に運動そのものを学習するだけでなく、「学習の仕⽅」そのものも学習している(メタ学習/学習の学習)。この巧妙なメカニズムについて、実験的知⾒を交えて紹介する。

2.運動制御と学習の密接な関連

標的に向かって⼿を伸ばす到達運動では、誤差が⽣じたときに表れる無意識的な運動修正(フィードバック応答)と、次の試行において現れる運動の修正(運動学習応答)とのあいだに、密接な関係があることが示されている。この関係について、実験結果に基づいて議論する。

3.運動制御・学習の冗長性

⾝体運動には、操作対象(例:⼿の位置)の次元に対して操作変数(例:腕の関節)の次元が多いという冗長性が存在する。我々が開発した、両⼿で1本のスティックを操作する冗長な運動課題を⽤いて明らかになった、冗長性をどのように解消しているのかというメカニズムについて解説する。

続けてセミナー2では、「随意運動を支える脳脊髄ネットワークの可視化脳頸髄同時MRIによる構造と機能の探索」について、東京都医学総合研究所 脳・神経科学研究分野脳機能再建プロジェクト研究員、

臼田升先生にご講演いただきました。

■講演概要随意運動は、脳で生じた運動指令が脊髄運動神経を駆動して実現する。その基盤には脳—脊髄を結ぶ構造的・機能的ネットワークが存在するが、従来の画像研究は脳中心にとどまってきた。本講演では、脳—頚髄同時撮像磁気共鳴画像(MRI)を用い、脳—頚髄間の構造的・機能的ネットワークを可視化・定量化した成果を報告する。拡散MRIトラクトグラフィによりヒト皮質脊髄路の多起源性と三次元構造を定量化し、機能的MRIではヒトの運動の準備と実行の各段階で、皮質の関与領域および頚髄の活動分布が異なる様相を明らかにした。頚髄特有の信号ノイズや歪み、撮像最適化と計測上の工夫にも触れつつ、脳中心の枠組みを越えて随意運動制御を包括的に捉える新たな視座を提示する。

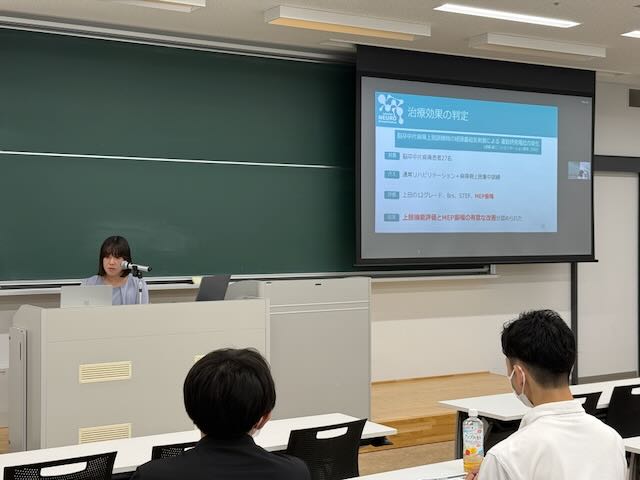

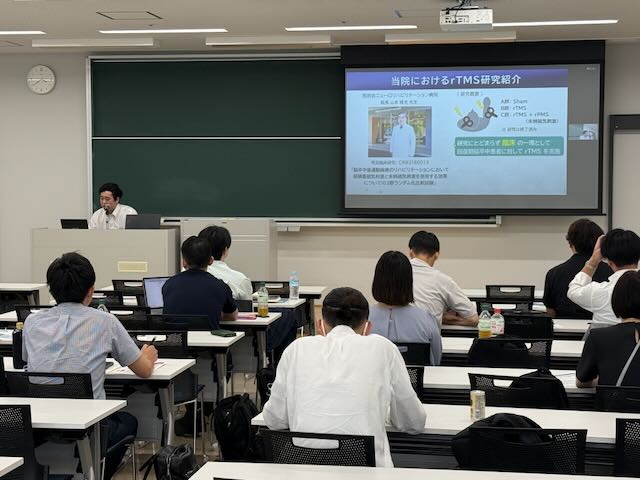

最後のセミナー3では、苑田会ニューロリハビリテーション病院による臨床研究成果の発表として3名の先生にご講演いただきました。

「脳卒中患者におけるrTMS治療と運動誘発電位の関連」 藤田 萌先生

「高齢脳卒中患者へのrTMSがリハビリテーション効果に与える影響」 中村諒太先生

「当院における研究活動と没入型バーチャルリアリティを用いた臨床研究」 川口俊太朗先生

すべてのセミナー終了後は、講演いただいた講師の皆様と参加者にて活発な質疑応答が行われ、大変有意義な時間を過ごすことができました。

次回は、2026年3月に金沢大学(予定)にて、「第29回脳神経学セミナーin金沢」として開催予定です。詳細は研究会のホームページでご案内いたしますのでご期待ください。